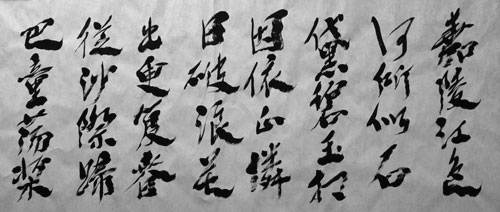

苏东天行书作品:杜甫《閬水歌》

看第二行,“何”字草书,一带韵断笔斜竖,以牵丝拉起向下旋转收起,成开合之势。此字与左右字风格截然不同,乍一看好似不协调之感。但你细看“何”与两边“嘉陵、黛碧”繁琐笔画形成鲜明对比,显得空灵开阔而透气,在布局上形成左右一紧一松,一疏一密之势。其“何”左右向下倾斜笔势,反而起到呼应两边之势力,使“嘉、黛”两字相对立不协调之势,反而获得相向收紧而浑然协调一致,甚是巧妙。体现了对立统一的笔法法则。于此书位一般书家断不敢轻用此笔法,用不好即破坏全局。

下面“所似”两字,“所”字起笔上下一撇由圆变方,如锋利的篆刻顿挫,形成向下之力,“斤”偏旁撇变点左下挑使“所”字变得活泼灵动,有如点睛,而细横往右上飞挑,象凌空飞燕,产生向上飞跃趋势,其“斤”旁下粗而灵动的一竖带尾撇,使“所”显得更加向上腾托起一股力量,与“似”一道同“嘉陵”相呼应。然而“似”字单人一撇与人字旁向右一回钩,形成向右回归之力,有一种“欲予还迎”的一顺一逆味道,使上下左右力量达致平衡。“石”字,其一枯润波浪撇、横,显现出一股强大的气脉与上下左右气场笔势相呼应,同时其严谨而稳定的结体,显得轻松淡定,潇洒自在,与周围空白一片,显得与世无争,却给予周遭紧张气氛有了舒缓之感。“何、所、似”结体动而放又疏,到“石”字紧收而密,以正体稳住,扼住气势而气势更强。同时“石”字布局且与左边“水”字布局相呼应,如同全篇的两个气门气场。“石”字方圆枯润笔墨用得巧妙而完美。

第三行“黛碧”两字笔法多变而紧密严谨,密不透风,两字似为一体,与右边字疏朗开阔形成鲜明对照。“黛”字戈钩如银钩虿尾,力含千钧,“黛”字“黑”字头向上挤总感觉很吃力而歪倾,但其右下如润珠般圆点出现细若毫毛的笔锋向上一挑,就感觉似轻松托起的情形,此点锋与上点及戈钩锋相呼应,似眉目传情,也与右边“何”字呼应,形成向上之跃势,使 “黛”字显得丽质英姿动人。“黛”字上横点与横变断为连,此点如玉珠,含蓄内敛,与下点形成一含一放之灵动效果。“碧”字“石”旁头角托起上半部同时,感觉又承担起“黛”字的部分重量,倾斜之险势明显,但“石”字旁一横向右坠的横圆点,如千斤,挽回整个字的倾斜局势,而达至平衡。到“玉”字就平衡稳重而安心了,玉字的金篆竖横笔法显得古朴典雅而温润厚重,点如坠石,显得苍劲,其尾横浓润的带锋横使整行字生辉;“相”字草书,与整行上行字的严谨密布险要就显得轻松舒畅,形成强烈对比,体现“一紧一松、一疏一密”的笔法要点。“相”字一点如眉黛,与“石”字相顾盼,并与“黛、碧、玉”字点形成上下相应顾盼之势。“黛”上点与“玉”字点,“黛”下露锋点与“相”字露锋点形成对应顾盼之势,四字点笔法风格特点不一,可谓是因形、因势、因情、因意而发挥。同时“相”字草书与“何”字草书格调相对应。黛、碧、玉、相字起笔都是向上同一方向提势,使笔势气脉显得协调一致。“黛碧”与“玉相”,“黛碧玉相”与“何所似石”,“何所似石”与“嘉陵江色”,“嘉陵”与“江色”形成“疏不至远,密不至近,疏密停匀,恰到好处”的行书笔法要点。

“因”与“日”字风格相似,但两字的竖笔很险,稍不留神,就会重复,而破坏整体。但苏氏处理得很巧妙,因、日两字起笔波动刚柔有所不同,日出锋、因含锋,因字方起方结、日字圆起圆结,日字润些、因字枯些,日字闭、因字开,形成一紧一松,一开一合,一大一小,一方一长,一上一下,反而显的两字个性不一,但协调和谐,高傲醒目。因、日字左右竖笔,如稍不注意易写呆板,但苏氏运用粗细、方圆笔法使之形成强烈对比,加上右横折变圆转弯折一波三折波浪形笔法,使得因、日字变得活脱灵动,霸气非凡。这是苏氏独特的用笔方法,打破过去一贯的沿袭写法。

“依”字的“衣”旁一撇以波浪撇笔法,与单人旁撇不使其出现重复,打破呆板,同时以浓重波浪捺使“依”字显得洒脱奔放,并与“因”字粗细笔法风格相协调。不同字体,因字、因形、因势、因情、因义不同采用不同的粗细、枯润、长短的波浪形笔法,据情势采用一波一折,一波两折、一波三折、一波四折等,这是苏氏笔法的一大用笔特点。你看“依、破、浪、更、复、春”六字斜捺,其形态各不相同,而且集中在一个部位,如飞龙、如鸿鹄、如旌旗,气势磅礴,却和谐一致,奔向目标。体现了“相同中求得差异,统一中求得变化”的笔法要旨。

“正”字,横变为飞点,与“依”字点相呼应,其两点如一对媚眼,左顾而右盼,极富灵动可爱,与左右字相呼应,并与上下字形成大小相对,使周围变得空灵而舒畅。“怜”字为行楷书,干湿虚实布排恰到好处,有碑味、金篆味,显得历尽沧桑而变得沉稳静逸,后一横向上挑锋,形成向上呼应的之势,而不使其成单独脱离之势,却与周围热闹场景形成动静相宜的效果,尤其与左边及上面七字波浪捺所形成的强大动势产生强烈动静对比,似有我自岿然不动而力压群芳之神态。

“破浪”两字,“破”字一竖撇虽虚,但向下气势凌厉,“浪”字点挑牵丝形成向上气脉,与破字紧密呼应,“破浪”两字出锋竖折和含锋竖钩,与上“日、因、依、出”字竖笔形成一种错落有致而富有节奏感。“花”字与“色”字格调、姿态、趋势相应,其章隶味的背抛钩力量千钧,如神龙摆尾,对一群飞腾的捺起到稳定方向的效果。

“出”字如宝塔,岿然屹立,堂皇正大,甲骨金篆笔法浓厚,极富魅力,字虽小且周围空灵疏朗,气场十足,现左右字响应之势,似如周遭统领,有如中心灵魂之字。“更”字一撇如马鞭挥动,“复”字一撇如马刀待戈,“春”字一撇如惊蛇入水,三撇笔法风格各异,但气势相向。“春”字撇、捺,也可形象为此诗中的水鸟野禽出入水中衔鱼而来去飞翔的情景。此行字左撇右捺形左右呼应飘荡之势似过强,但“春”字“日”字旁严谨厚重的竖横却稳住了整行字,可谓章法功力精到而绝妙。

“从沙”两字看似普通,实不简单,如“从”字,其撇、横如屈铁断金,细看其撇捺点横,一收一放,一粗一细,一重一轻。既有金篆味,又有楷味、隶味,骨肉相称布排严谨而平衡。“从”字与“过”字蚕头燕尾平捺笔法相似而对应,但从“字”捺浑厚冷逸,“过”字捺却浑厚飘逸,风气相异。“沙”字提、撇虽相平衡,但一上一下,一疾一涩,其带枯的微微之波浪斜撇打破了呆板的平衡,反而变得似气脉游走而灵动,可谓细微处见功夫。“际”笔法跟从“沙”字向左飘忽,但是右下浓重圆润的右锋点改变了此种趋势,其一点改变上下字左倾趋势,并向右行字相呼应而达此平衡,此点分量极重,妙极。同时“际”同“陵”字笔法趋势相应。“归”字牵丝相连,游曳往来,力含千钧,贯穿全字,此字游丝柔美刚劲,结构布排恰到好处,极富动感旋律,似个优秀老练的舞者。“从、沙、际”行书笔势渐趋强烈,到“归”字以一笔狂舞而一气呵成,且以一楷笔竖静静收笔,戈然而止。“从、沙、际、归”字竖笔横笔,无一笔相似雷同。同时“归”字风格笔法神态与尾字“稀”又相对应,又与首字“嘉”字及篇末左上“胜”字形势相对应,使整篇布局显得更加气脉相贯而严谨。

“巴童”的“巴”字第一横以波浪横折弯使巴字变得灵动,浓湿饱满而稚拙的竖弯钩使巴字变得稚趣横生,醒目异常。处在上横中心位置的“巴”字似如眼目,使整幅作品显得精神奕奕,夺人眼球。再细看,“巴”字且与“色”字相对应,好似一个家族,眼目往来,相映成趣;“童”字有七横,第二主横以波浪横打破整个字的横笔而变得灵动,使童字变得非常活泼可爱,童趣横生,“里”字旁的横变化丰富而无一笔相重,最后一笔浓重稚拙的篆味横,使童字变得稳重端庄而稚拙可爱,不使童字变得浮躁。而浓重湿润的篆味横与浓重的起笔方点相呼应而相平衡,使童字变的完美无比。

“荡桨”两字笔法风格一致,“荡”字细细的向下一反侧横,具千斤之力,把有份量的“汤”字轻松提起,同时也平衡了整体向上的趋势。若此横再用波浪横则会使此行字显得过于跳动和浮躁了,此笔用得自然默契而见真功夫。“荡”字起笔方点与“童”字起笔方点相呼应,“桨”字捺锋与“巴”竖弯钩相呼应,也向右行字应势呼应。细看该行字:有金、篆、隶、碑、章、行等书味相容于一体。此行字的笔法充分显示出苏氏随势应变的深厚功力。

“欹侧过”的“欹”字独特一捺,使欹字变得雍容大度,气质非凡,姿态非常优美。“侧”字为楷书,中锋侧锋干湿浓淡、点横粗细、轻重方圆笔法处理恰到好处,与上下行草字体形成方圆动静相宜的趣味。“欹”字左偏旁“奇”与“过、水”草字笔法相应相对,气脉相承。该行字有楷、行、草笔法融合于一起而又能相协调,没有深厚高超的笔法功底,难以为也。该行草字可谓:“动而余渊穆之情,藏锋处含筋裹骨而不呆滞,露锋处锋颖毕现而不草率。”

“水”字周围空灵宽广,与“石”字气门气场相对应,而“水”字显得神秘灵动,高深莫测,“水”与“石”字为一正一草,一显一含,一柔一刚,达一阴一阳之天然妙趣。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!