清华大学副教授易延友终于道歉,删除了几条微博,包括那句千夫所指的话:“即便是强奸,强奸陪酒女也比强奸良家妇女危害性小”。而有些评论员还在嘴硬,他们说,易教授只是说出了人们“心中默认的看法”(@黄章晋ster),还有人将这种看法称之为“实质正义”:“从实质正义上来说,强奸妓女与强奸良家妇女,对被害人的伤害程度大不同。这无需多解释,只取决于你是个诚实的人还是个装逼的人。”(@评论员李铁)

看了好多批评甚至詈骂易延友的评论,我想再次感慨一下这个社会太缺乏信任,尤其是累积多年泛滥一时的“砖家叫兽过敏症”。结果是凭一句话就开喷,然后是大骂清华,然后是感慨中国高等教育完全失败,最后是自己孩子考上清华也不让去上——最后一句当然是幻想,懒于思考的人哪有如此的节操。

我非常不赞成易延友这句结论。但是我主张先作分析,再看语境,想想为什么一位法律学者会说出如此冒天下之大不韪的话?

“强奸陪酒女也比强奸良家妇女危害性小”这句话,可以认为是一种主张,也可以看作一种客观描述。鉴于易延友后来将自己这句话说成“真理”,这句话有价值主张的成分。但这种价值主张,也确实基于某种事实,需要分层次讨论。

强奸对受害者生理、心理造成的伤害,当然会有不同,但那是个案、个体的差异,你决不能说因为这个是陪酒,那个是良家,就肯定前大后小。是的,有人是这么想的。但我觉得身为法律学者的易延友不会犯这种太明显的逻辑错误。他想说的,应该是确实在从苏联到中国法律中存在过的“社会危害性”。

强奸不是危害公共安全罪行,所谓社会危害性的衡量,其实是强奸案本身造成的社会影响。正如同样是杀人抢劫,如果死者是儿童,如长春劫车杀婴案,一定会引发公众更大的同情与愤怒,以及更多的恐惧。这种情绪基于一种共同道德的假设:人应该更同情弱小的儿童,即使是杀人凶手。反过来说,杀戮儿童之社会危害性,甚于杀害成人。

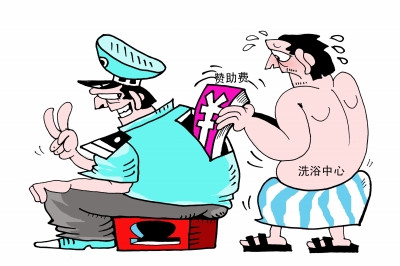

“强奸陪酒女也比强奸良家妇女危害性小”这个推论,在某种前提下是成立的,这前提就是整个社会的道德标准(尤其是性道德)都比较严苛。在这种道德标准下,陪酒女等性工作者,本身就带有原罪,她们被强奸被杀害,虽然也不合法,却可以视为某种道德审判或因果报应,因此在公众心中不会激起太多的负面情绪。

易延友的这句话,与其说是男性霸权主义,不如说是功利主义,盖功利主义以社会整体的福祉为衡量标准,像妓女这样的职业,在道德层面上冒犯了大多数人,当然会造成更大的社会危害性,她们受到侵害,属于“坏人打坏人”,社会危害性就小。

说到这里,可以重读王小波的杂文《“奸近杀”》,“奸近杀”正是古代社会的道德观念,道德水准与生命价值建立了连带关系。王小波讲了一个故事道:

“小时候,我有一位小伙伴,见了大公鸡踩蛋,就拣起石头狂追不已,我问他干什么,他说要制止鸡耍流氓。当然,鸡不结婚,搞的全是婚外恋,而且在光天化日之下做事,有伤风化;但鸡毕竟是鸡,它们的行为不足以损害我们——我就是这样劝我的小伙伴。他有另一套说法:虽然它们是鸡,但毕竟是在耍流氓。”

王小波由此感慨道:“不知为什么,傻人道德上的敏感度总是很高……在道德方面,全然没有灵敏度肯定是不行的,这我也承认。但高到我这位朋友的程度也不行:这会闹到鸡犬不宁。”

在我看来,易延友等辈,包括去年反对地铁清凉女装的秋风等论者,都是道德敏感度过高之人。这里面甚至包括一些为“陪酒女”辩护的,因为他们使劲强调“很多妓女是为生活所迫”。是不是为生活所迫,也不该成为应否保护其身体、尊严及性自主权的前提。

处于社会转型期当下的中国性道德状况,确实相对混乱。严苛者与宽容者并存于世,持戈相争。我无意分辨其中高下,但主张这种价值判定的差异仅限于性领域,一旦涉及到法律领域,既不应当以被害人的职业为考量前提,也不当遽尔认定个人职业、私生活形象等因素会决定案件的“社会危害性”,更别提什么“实质正义”。否则,正如有些法律学者指出的,此闸一开,性工作者就没有被强奸一说了。

我们都是从道德敏感度过高的时代走过来的。小时候如果听闻李某某案,你都能猜出大部分人会怎么说:“女孩子也不检点,去那种地方,跟那种人鬼混,被人害了,活该!”其实现在这样想、这样说的人,也自不少。只是,毕竟也有很多人站出来对道德过敏症说不了。如果大部分人都不再因受害者的职业,改变对受害者权利的维护与支持,所谓的“社会危害性”自然就小下去了。唯有如此,我们才能回头关注强奸案中的个体,而不是先给她贴上某种符号,先就着符号乱战一场。窃以为,这才是“任个人而排众数”的文明社会。

专栏作者简介:

杨早:北大文学博士、中国社科院副研究员。《话题》系列丛书主编。是目前活跃在各大媒体的知名文化学者。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间