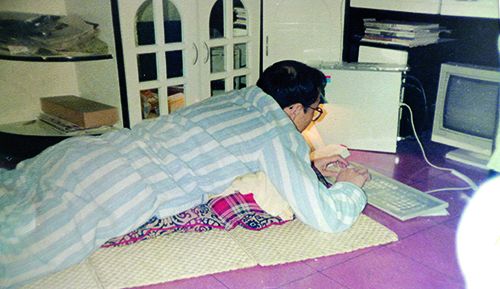

1995年,剛動完手術的金一南趴在地上寫《苦難輝煌》。

“共產黨人絕對不能追求自己首先富起來、家族首先富起來”

金一南年過六旬,軍裝筆挺,身姿挺拔,一開口就像天生的演說家,語言極富感染力。眼鏡后的一雙笑眼,流露出學者的持重與可親,正符合人們對儒將的想象。這天還沒有開學,但他案頭已堆滿工作。全國人大常委會邀請他講課,他為此寫了6000多字的提綱。自從2009年7月24日走進中南海、給第十七屆中央政治局講課后,他一直是最受各部委、各省市自治區歡迎的主講人。

但金一南更願意回顧那些平凡的日子。“動筆寫《苦難輝煌》時,我是個團職干部。沒有人給我這個任務,就是自己想寫。我一直在想,最初隻有50多人的一個黨,憑什麼短短28年就奪取全國政權?這本書是寫給我自己、解我內心困惑的,‘我以我筆寫我心’。”

上世紀九十年代出書不難,出版社經常組織“剪刀+糨糊”式的寫作班子。當時,有出版社找到金一南,希望他參加一部叢書的撰寫,負責紅軍長征部分,拼夠資料就行,不超過20萬字,3個月交稿。當時金一南已經做了上百萬字的黨史、軍史的筆記,但從沒寫過書,想借此練練筆,就應了下來。沒想到一提筆就一發而不可收,長期積累的感受噴涌而出,“要求不超過20萬字,可我已經寫了10萬字,紅軍在江西還沒出發,這不是小學作文說的‘跑題了’嘛!”3個月期限將至,金一南拿著稿子老老實實跟出版社交底:“對不住,寫跑題了,你們還是另外找人寫吧。”沒想到編輯看完稿子激動地說:“太好了!長征我們找別人寫,你就照這個思路寫下去!”

今天被形容為鴻篇巨制的《苦難輝煌》,就這樣歪打正著地偶然上路。

走到這一步,金一南才下決心寫一部自己心中的黨史。他當過機械工人,參軍后在部隊長期從事技術工作,既非歷史專業,也無文學建樹,寫黨史的思路和別人大不一樣。他構建了一個宏大的視野,引入共產黨、國民黨、蘇俄與共產國際、日本昭和軍閥集團4條主線,做了詳細的年表。“年表裡列出了每一天這四方力量分別在做什麼,形成詳盡的橫向比較,光是這幾個年表就有200多萬字。”

緊張寫作期間,金一南犯痔瘡,動了手術。出院后無法坐著寫稿,夫人為金一南在地上鋪上被褥,他就趴在地上對著“386”電腦寫。“趴著寫很難受,兩三分鐘脖子、手肘就酸痛難忍,可我就是停不下來。那時住房很小,經常是夫人在客廳看電視,我趴在電視櫃旁邊寫書。”看著整天趴在地上敲鍵盤的丈夫,從來不愛照相的金夫人竟然鬼使神差,拿起相機,留下了金一南趴在地上寫作《苦難輝煌》的珍貴照片。

這種狂熱的寫作狀態持續了很長時間,“別人說很苦,我一點不覺得。和筆下人物一起神游在那個狂飆突進的年代,無比快樂”。從1994年《苦難輝煌》最初動筆時,金一南是個團職干部,到2009年最終出版時,將近15年過去了,作為軍職干部的他服役期也快屆滿。

出版時又出現問題。“50多萬字的書、沒有一張插圖、字還這麼小、印得密密麻麻,還是寫黨史軍史,現在能賣出去嗎?”出版社找來業內“大佬”咨詢。來人簡單翻了翻,說了一句“這樣的書,也就六七千冊”。他的意見讓大家面面相覷:“要不先印幾千冊吧?保本就行。”沒想到幾千冊很快賣光,加印,加印,再加印,還得加印 誰也沒有想到這本不被看好的書就這樣火了起來。不僅受到市場的好評,還獲得高級干部的認可。有一次,金一南去國家發改委講課,主持人是機關黨委書記,他在介紹金一南時講了個故事:“有位同志在機場讀《苦難輝煌》,結果讀得太入迷,把飛機誤了,於是索性在機場休息室裡看了7個小時,一口氣看完。這個同志,就是敝人。”金一南在湖南、湖北、吉林、江蘇等地講課時,省裡的黨政領導不約而同地告訴他,習近平同志推薦他們讀《苦難輝煌》。幾位中央領導同志看完書后,專門約金一南談這本書。一位領導同志說,他是在福建一個小地方的書店裡發現這本書的,翻開前言,就被深深吸引。聽到這些,金一南也很感慨:“我真沒有想到,原本為回答自己內心問題而寫的書,會受到這麼多領導同志認可。”

金一南認為,《苦難輝煌》能受到好評,最大原因是它對今天有借鑒意義。“一位哲學家講過:如果對前景感到迷茫,不妨回頭看看過去。今天我們就面臨很多問題。回過頭去看看,中國共產黨之所以能夠完成其他政治力量無法完成的使命,就因為他最英勇、最頑強、最無私利、最能為廣大人民群眾的利益忘我奮斗。這是他‘登高一呼,雲集者眾’的力量來源和資本。雖然革命時期與建設時期對黨的要求不同,但共產黨有一點絕對不能變,就是中南海大門口那5個字——‘為人民服務’。這是我們永遠不能改變的宗旨。共產黨絕對不能變成為家族利益、集團利益服務的政黨,不能變成‘先富起來’的人。”

這正如國防大學劉亞洲政委對《苦難輝煌》的評價:看似寫歷史,實則寫現在﹔看似問過去,實則問將來。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!