(光影璀璨40年(上))

人民日報:越過高山越過谷

|

|

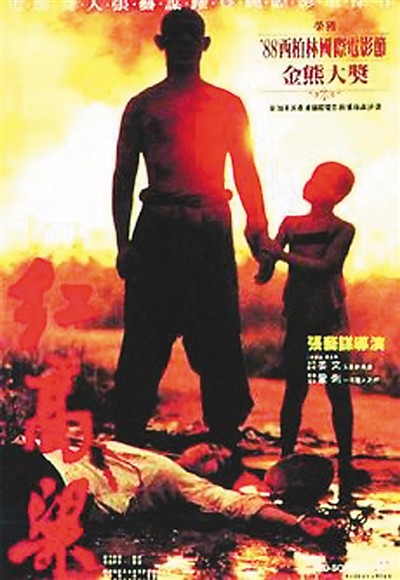

《紅高粱》獲得柏林電影節金熊獎 |

|

|

《紅海行動》獲得超高票房 |

改革開放歷史帷幕的開啟深刻地改變了中國和世界歷史,中國電影的整體環境也在這一波瀾壯闊的歷史進程中,不斷地變化和調整。歐洲三大國際電影節、好萊塢電影、香港電影,這三者在改革開放已經走過的40年偉大歷程中的不同歷史階段,對於中國電影產生了復雜的作用和影響。

形成華語電影人才全新培養機制

1988年,《紅高粱》獲第38屆柏林國際電影節金熊獎,是中國電影獲得的第一個國際A類電影節的頂級獎項。但其在給中國電影的“第五代”“加官進爵”的同時,也為“第五代”做了“蓋棺定論”。歷史已經殘酷地証明,他們的起點也是終點。歐洲三大國際電影節對於中國電影的影響就此拉開帷幕,至今中國電影人哪怕是在歐洲三大國際電影節的紅毯上制造出些許風吹草動,都會引起中國電影界的騷動,但“第五代”自身的藝術經驗以及其所依托的特殊的歷史時期都是不可復制的。

隨著改革開放進程的全方位深入,中國電影“外部”坐標也不可避免地發生著時代性的變遷,並直接影響著內部結構的重新整合。這種尷尬的局面,在新世紀的第二個十年之后終於有所改善。2011年之后在西寧穩定下來並形成規模的FIRST青年電影展,成為打破這一結構的引爆點,由於“提名—入圍”等專業評價體系的建立和完善,選片范圍的廣泛拓展,《心迷宮》《八月》等高品質代表作的不斷涌現,FIRST青年電影展“意外”地成為匯集海峽兩岸眾多青年導演、編劇、演員的中國藝術電影創作實踐的樞紐。而且這種影響和輻射是雙向和均等的,台灣的《川流之島》《強尼·凱克》,也正是通過在FIRST青年電影展嶄露頭角,才在台灣金馬獎獲得華語電影主流的進一步認可。

在改革開放這一風起雲涌的大時代浪潮中,中國電影市場化、產業化改革經歷了20年左右的盲目摸索后,也在快速地更新換代,並終於找到了一個相對符合國情特點並能夠為整體性的產業結構所接受和吸納的內部循環機制。

商業類型片短板逐漸彌補

香港在上世紀80年代末、90年代初一度成為世界第二大電影出口基地、世界第三大電影制作中心,也更接內地“地氣兒”。香港電影則借助改革開放的春風,尤其是伴隨著上世紀90年代錄像機的普及,星火燎原地涌入內地的廣闊天地。對於回歸前的香港電影在那一歷史時期對內地電影產生的影響,我們其實一直都缺乏全面、充分的評估和評價,因為即便是改革開放40年后,其在今天仍然迸發出令我們錯愕不已的強勁文化勢能。

1997年香港回歸祖國之后,由於地緣格局和話語空間的結構性歷史變遷,尤其是2003年《內地與香港關於建立更緊密經貿關系的安排》等一系列協議、協定的制度性框架,香港電影曾經的表意策略和文化功能也不可避免地發生了很大的變化和調整。香港電影與中國電影的內外關系,也發生了本質性的翻轉。近兩年來的《湄公河行動》《非凡任務》《紅海行動》,吸收了香港電影商業片元素,可以更加生動地講述這個年代的中國故事,弘揚主旋律,傳播正能量,因此高票房也就水到渠成。從目前看,香港電影在已經完成了持續10年左右的階段性調整之后,依托內地“坐二望一”的巨大市場空間,以港式警匪片、港式武俠片、港式愛情片等為代表的幾種成熟的類型影片,開始逐漸摸索出適合自己的發展模式和路徑。

不難發現,在20世紀80年代到90年代中葉這15年左右的時間裡,香港電影所積累的符合大中華區風土人情的豐富商業類型片經驗,在內地電影票房自新世紀初觸底反彈,並在新世紀第二個十年迅速放量增長到600億左右的規模這一歷史周期內,極大地彌補了中國電影的短板缺失。

與好萊塢“對峙”中成長

1994年8月1日,原廣電部出台348號文件,決定自1995年起,由中影公司每年以國際通行的分賬發行的方式進口10部“基本反映世界優秀文明成果和當代電影藝術、技術成就”的電影。在這10部進口大片中,除了些許回歸前的香港電影之外,好萊塢電影佔據了統治性的地位。這一事件在當時引起了極為強烈的社會反響,大家都認定“狼來了”,好萊塢電影將給中國電影帶來滅頂之災。這一憂患感,綿延了至少20多年。

時過境遷,好萊塢電影內部也並非一個同質化的整體,也有鮮明的周期性發展的特征,它們也並沒有始終都在統治著世界電影票房,也存在著階段性的內部調整。2010年前后,好萊塢電影的表現力和影響力出現了全球性的日漸衰退。好萊塢電影進入到新一輪調整周期的標志,以奧斯卡金像獎為代表來說明,即“高舉高打”式的《黑鷹墜落》《拯救大兵瑞恩》等我們曾耳熟能詳的風格、套路,開始逐步調整到眼下的無論是《水形物語》《三塊廣告牌》,還是《請以你的名字呼喚我》《逃出絕命鎮》等,從女性題材到同性戀題材以及種族主義題材等一部部反思式、悲情式的,帶著濃厚藝術電影氣息的影片矩陣。長久以來,好萊塢電影一直與歐洲三大國際電影節有著商業與藝術的明顯區隔﹔但近年來,奧斯卡金像獎卻出現了明顯的藝術電影苗頭。

作為中國電影最為強勁的“外部”憂患的好萊塢電影,這種周期性盤整,對於中國電影而言將有著更為復雜、深遠的影響,中國電影的內在自我結構和外在呈現都將不可避免地受到程度不同的改變。中國電影產業能否抓住好萊塢正在盤整的戰略機遇期,在內部實現商業類型規模化的突破,通過對不同題材進行不斷類型化的推陳出新,向我國三四線城市及以下城鄉數以億計的海量“小鎮青年”,批量生產合格的電影文化工業產品,是中國電影當下的中心任務。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量