|

|

圖為北京故宮,1987年12月被列為世界文化遺產。 |

|

|

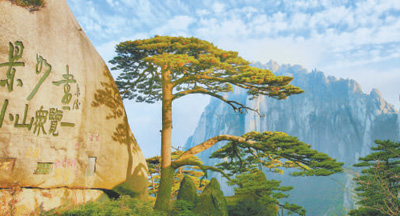

圖為安徽黃山,1990年12月被列為世界文化與自然雙重遺產。 |

|

|

圖為福建土樓,2008年7月被列為世界文化遺產。 |

一個國家和民族的文明是一個國家和民族的集體記憶。中華文明歷史悠久,留下了浩如煙海的文化遺產,這是我們建設文化強國、推動文明交流互鑒的寶貴資源。習近平主席在亞洲文明對話大會開幕式上的主旨演講中深刻指出,“文明因多樣而交流,因交流而互鑒,因互鑒而發展”,強調“中國願同各國開展亞洲文化遺產保護行動,為更好傳承文明提供必要支撐”。新時代如何保護文化遺產,更好推動文明交流互鑒?本期觀察版刊發的幾篇文章圍繞這一問題進行闡述。

——編 者

保護世界文化遺產 推動文明交流互鑒(人民觀察)

劉曙光

■我國擁有浩如煙海的文化遺產,是舉世公認的文明古國,是全球排名第二的世界遺產大國。保護好、利用好文化遺產,有利於堅定文化自信、促進文明發展、推動文明交流互鑒。

■我國通過世界遺產特別是世界文化遺產的申報與保護,向世界生動展示了我國悠久燦爛的歷史文化,讓世界各國人民更加深刻地認識到中華民族為人類文明發展作出的突出貢獻。

■進入新時代,我國的世界文化遺產發展工作應立足於保護、傳承和展示中華古老文明和悠久歷史,向世界展現真實立體全面的中國,更好推動文明交流互鑒。

文化遺產是推動文明交流互鑒的寶貴資源。黨的十九大報告強調:“加強文物保護利用和文化遺產保護傳承。”我國是舉世公認的文明古國,是全球排名第二的世界遺產大國和現任世界遺產委員會委員國。改革開放以來,我國文化遺產保護事業取得巨大成就。在加入《保護世界文化和自然遺產公約》后,目前已擁有世界遺產53項(其中世界文化遺產36項,世界自然遺產13項,世界文化與自然雙重遺產4項)。新時代,我們要深刻認識我國世界文化遺產保護面臨的形勢,形成我國的世界文化遺產發展戰略,為堅定文化自信提供有力支撐,為推動文明交流互鑒作出更大貢獻。

我國世界文化遺產保護取得的成就與存在的問題

《保護世界文化和自然遺產公約》是聯合國教科文組織制定的具有重大影響力的國際公約,目的是在全球范圍推動具有歷史、科學和藝術價值的人類遺產的共同保護。目前,全球共有193個國家加入該公約,列入《世界遺產名錄》的世界遺產達1092項(分布在167個國家),其中世界文化遺產845項,世界自然遺產209項,世界文化與自然雙重遺產38項。我國於1985年加入該公約,並於1987年擁有了第一批世界遺產。目前,我國已擁有世界遺產53項,從數量上看僅次於意大利。

自成為《保護世界文化和自然遺產公約》締約國以來,我國一直是“世界遺產項目”的積極參與者和維護者,也是聯合國教科文組織的堅定支持者。中國政府長期致力於推廣世界遺產保護理念,積極改善世界遺產保護狀況,努力提升世界遺產展示闡釋和服務社會的水平,推動文明交流互鑒。中國在健全申報機制、完善法律法規、加強保護管理、推動國際交流合作等方面開展了大量工作,得到聯合國教科文組織和其他締約國的高度認可。

我國通過世界遺產特別是世界文化遺產的申報與保護,取得了多重社會效益。首先,向世界生動展示了我國悠久燦爛的歷史文化,讓世界各國人民更加深刻地認識到中華民族為人類文明發展作出的突出貢獻,為堅定文化自信、增強人民自豪感和社會凝聚力提供了精神動力。其次,圍繞世界文化遺產開展的本體保護和環境整治工作,帶動文化遺產地的生態保護、環境優化,為文化遺產地經濟社會發展注入了新的活力。再次,以突出普遍價值、真實性和完整性保護為核心的文化遺產保護理念在我國廣泛傳播,並逐漸發展出具有中國特點的保護實踐,為世界其他國家特別是發展中國家開展文化遺產保護提供了有益經驗。最后,通過世界文化遺產保護這個平台,我國文化遺產保護工作者與世界各國各地區同行的交流合作日益加強,大力推動了文明交流互鑒。我國已經4次擔任世界遺產委員會委員國,相繼承辦了第二十八屆世界遺產大會、國際古跡遺址理事會第十五屆大會等重要國際會議,聯合國教科文組織及其相關組織在華設立多個二級中心或分支機構。自1985年加入《保護世界文化和自然遺產公約》以來,我國對世界遺產事業的積極參與,不僅在理論和實踐上有效改善了我國文化遺產的保護管理狀況,而且顯著擴大了世界遺產在全球的影響力,有力推動文明交流互鑒。

雖然我國在世界文化遺產保護方面取得了巨大成就,但存在的問題也不容忽視。比如,申報世界遺產工作機制在程序、責任等方面存在缺位、越位問題﹔關於世界文化遺產的法律法規不健全、執法主體不明確等問題尚未得到有效解決﹔關於世界文化遺產的學術研究比較薄弱,在世界遺產委員會幾個咨詢機構中的實際影響力比較小﹔等等。諸如此類的問題需要著力解決。

充分發掘世界文化遺產的當代價值

習近平主席在亞洲文明對話大會開幕式上的主旨演講強調:“文明因多樣而交流,因交流而互鑒,因互鑒而發展。我們要加強世界上不同國家、不同民族、不同文化的交流互鑒,夯實共建亞洲命運共同體、人類命運共同體的人文基礎。”近年來,聯合國教科文組織將世界文化遺產視為推動經濟發展、增強社會凝聚力、實現和平共處的關鍵要素,發展世界文化遺產事業的目標已不再是單純的文化遺產保護,而是要推動文化對話,保護文化多樣性,助力可持續發展。這與推動文明交流互鑒的主張是一致的,也有利於推動構建人類命運共同體。新時代,我們要進一步提高認識,認真謀劃我國的世界文化遺產發展工作,推動文明交流互鑒。

新時代我國的世界文化遺產發展工作應立足於保護、傳承和展示中華古老文明和悠久歷史,突出中華民族為世界文明發展作出的巨大貢獻,讓中國的世界文化遺產成為全人類精神文化寶庫中的珍品﹔要有利於體現中華民族的精神追求,有利於向世界展現真實立體全面的中國,讓中國的世界文化遺產成為觀察當代中國的一個重要窗口。同時,要借助世界文化遺產保護這個平台,表達我們對當今世界一些問題特別是文明問題的態度和看法,展示當代中國人的世界觀、文明觀、文化觀、價值觀,推動文明交流互鑒。我們要從推動中華文化走出去、推動文明交流互鑒的高度科學謀劃我國的世界文化遺產工作,統籌好國內和國際兩個層面的工作。

從國內層面看,主要有三項重點工作。

一是統籌好世界文化遺產申報工作,明確權限、守土有責。尤其是在世界遺產中心將每個國家每年申報項目數量限制在1個的背景下,要制定各部門協商一致的申報世界遺產工作規劃。在制定規劃時應明確:申報世界遺產是代表國家形象的國家層級的事業,應以國家利益為重。為此,要強化國家有關部門在申報世界遺產工作中的職責權限,明確工作機制和程序,使各個部門不缺位、不越位,有條不紊地推動工作。

二是加強世界文化遺產領域的學術研究和人才培養,以國際通則來策劃我國的申報項目,管理好我國的世界文化遺產。我國的世界文化遺產事業已經開展30多年,應有計劃地對我國申報及管理文化遺產的實踐進行系統總結,努力形成關於世界文化遺產保護的中國話語體系,為豐富和發展世界文化遺產事業作出理論貢獻。目前,我國在世界文化遺產領域的理論建樹還比較少,在近些年來世界文化遺產領域的重大議題上話語權很小。隻有加強世界文化遺產領域的理論建樹,才能提高話語權。

三是進一步把我國的世界文化遺產保護納入法治軌道,加快研究制定一部既對接國際公約又符合我國國情的法律,為從根本上提升工作水平和管理能力提供法治保障。

從國際層面看,可以從三個方面著力。

一是充分發揮我國作為世界遺產委員會委員國的作用。我們應在維護我國國家利益的前提下,著眼長遠,更加自覺主動地從全人類利益出發推動全球世界遺產事業發展。當前,世界遺產事業正處在一個新的轉型期,越來越多地受到國際政治、地緣政治和締約國利益的干擾,世界遺產事業發展中存在不少矛盾、分歧和爭執。在這種復雜情況下,中國應繼續發揮負責任大國的作用,更好推動文明交流互鑒。

二是以更加積極主動的姿態,廣泛參與聯合國教科文組織在世界文化遺產領域開展的培育人才、推廣標准、普及知識、提供國際支援等各項事務,推動文明交流互鑒,特別要在推動不發達國家、戰亂地區文化遺產保護方面發揮更大作用。我國現在是聯合國教科文組織(柬埔寨)柏威夏寺保護國際協調委員會的聯合主席國,也是“瀕危文化遺產保護國際基金”(沖突地區文化遺產保護國際聯盟)的首批出資國和董事國,應積極履職盡責,推動相關項目實施。同時,要一如既往地積極參與吳哥古跡保護國際行動,把其中的中國項目做成科技含量更高、綜合學術成果更豐碩、社會影響力更大的優質項目。通過這些舉措,進一步提高我國在世界文化遺產領域的話語權,開展好文化外交,推動文明交流互鑒。

三是採取有效措施,大幅增加我國在聯合國教科文組織和文化遺產國際組織中的國際公務員、實習生、技術合作專家和志願者的人數。目前,我國在聯合國教科文組織和文化遺產國際組織工作的人員較少,尤其是具有國際組織管理才能的高層次人才極其缺乏。國際組織人才培養是一項長期性、系統性工程,應創新培養機制,調動各方資源,通過初級專業官員(JPO)機制,通過資金援助、競聘支持、雙邊推進等方式,吸引、鼓勵和支持更多的中國人進入國際組織實習或工作,為發展世界文化遺產事業、推動文明交流互鑒作出更大貢獻。

(作者為國家文物局原副局長、中國文化遺產研究院原院長)

推動文化遺產融入現代生活

促進城市博物館與遺址博物館協調發展(適勢求是)

唐際根

加強博物館建設,是加強文化遺產保護、讓文化遺產活起來的重要途徑。根據所處地理位置不同,博物館大體可以分為位於城區的城市博物館和大多位於鄉郊田野的遺址博物館,它們在推動文化遺產融入現代生活、讓文化遺產活起來中都具有重要作用。充分發揮博物館的作用,關鍵是讓二者協調發展、形成合力。

城市博物館的一大優勢是能在短期內集中來自不同地方的文物,並以靈活的形式實現展覽主題的多樣化表達,讓人們足不出城便能欣賞來自各地的文化遺產。但因位置和空間的限制,城市博物館的展品以可移動文物為主,而且當大量精美的青銅器、玉器、陶瓷器等文物轉移集中時,還要考慮如何確保其安全。遺址博物館則能彌補這一短板,同時還能實現遺址的保護與利用。我國的遺址博物館是從上世紀中葉以后發展起來的,如1953年開始建設周口店遺址博物館、1958年建成西安半坡博物館,這些遺址博物館大都採用“遺跡展示+展館展示”的形式。遺址博物館有四大優勢,即空間位置的原真性(遺跡在原位展出)、展覽主題的專屬性(與特定遺址相關)、展品的雙重性(既有可移動文物,也有不可移動文物)、內容的結構性(同一遺址內,房址、作坊、道路等遺跡的空間位置與功能都是被古人嚴格定義的,考古發掘出的可移動文物,也都通過出土層位與遺跡相關聯)。不過,遺址博物館的局限性也比較明顯,如展覽主題的專屬性限制了展覽的多樣性,而最大的短板則在於許多遺址遠離城市,參觀者不易到達。在公共文化需求日益旺盛的今天,單純的遺址博物館難以滿足城鎮化快速發展帶來的密集人口的公共文化需求,發展城市博物館勢在必行。由此可見,城市博物館與遺址博物館不可能相互取代。隻有使二者協調發展、優勢互補,才能更好加強文化遺產保護,讓文化遺產活起來。

實現城市博物館與遺址博物館協調發展,要求二者都能保持自身特色。城市博物館應主攻展覽主題的多樣性,強調以“借展”而不是“征集”的手段集中可移動文物,以適應城市人口眾多的特點,滿足城市居民的多樣化文化需求。對於遺址博物館而言,則應主打不可移動文物,特別重視散布在遺址內的遺跡,強調各種遺跡的“散點解讀”,通過植物造型、雕塑藝術、土石標識等手段,營建“三步一景點,五步一故事”的展覽形式。遺址博物館內的景點不必復雜、故事無須太長,隻要遺址上的展示點多了,便會自然串聯起來,呈現遺跡的特定結構和遺址的本來內涵。出於展示出土文物的需要,可以在遺址上建展館,但前提是展館應該從屬於遺址。遺址博物館的發展還需要創新觀念。在很多考古遺址中,大量遺跡散布於不同地點,幾乎都具有展覽價值,但為什麼現今的遺址博物館總是緊盯著可移動文物,寧願讓豐富的遺跡埋藏於衰草之下呢?一個重要原因是擔心原地展示可能造成地下遺跡的破壞。過去我們一直強調對遺址採取“不干預”原則。然而,在大多數情況下,遺址地表20—30厘米土層往往並非遺址本體,而是近現代農耕層甚至是當代人的擾土層。“不干預”針對的是遺址本體,對地表20—30厘米土層進行作業並不構成對遺址本體的破壞。因此,可以有效利用耕土或表土層,基於考古成果進行科學解讀、科學布展,來表現地下遺跡的內涵與價值。

實現城市博物館與遺址博物館協調發展,要求在二者之間建立有效關聯。為了建立有效關聯,遺址博物館應積極向城市博物館出借可移動文物,並從考古角度提供展覽服務。當前,城市博物館的“考古新發現展”比較流行。這種展覽形式非常強調文物來自正在發掘或者剛剛結束發掘的特定遺址,實現可移動文物與遺址同步解讀,一定程度上避免了雙方的短板。在信息技術高度發達的今天,無論是城市博物館還是遺址博物館,在各自的展覽中納入對方內容已成為可能。比如,有的城市博物館通過網絡將位於鄉野的遺址現狀嵌入展廳,打破了室內與室外的界限,借助信息技術實現了城市博物館與遺址博物館的有效關聯。實踐証明,數字博物館可以輕易打破遺址無法進入城市博物館的困境,實現不可移動文物與可移動文物同步解讀,讓遺址博物館與城市博物館更加緊密地聯系在一起。

(作者為南方科技大學教授)

讓文化遺產活起來(大家手筆)

單霽翔

黨的十八大以來,習近平同志就傳承和弘揚中華優秀傳統文化作出一系列重要論述。他強調:“讓收藏在博物館裡的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍裡的文字都活起來”。“活起來”三個字,為文化遺產保護工作指明了方向,也是推動文明交流互鑒的內在要求。

我國引入文化遺產這一概念並在實際工作中加以運用是在20世紀80年代,特別是1985年我國加入《保護世界文化和自然遺產公約》、1987年北京故宮等6項遺產被列入《世界遺產名錄》實現我國世界遺產零的突破后,通過世界文化遺產申報等工作,文化遺產的概念逐漸引起社會廣泛關注並得到迅速普及。文化遺產保護的實踐使我們深刻認識到,文化遺產不是在時間和空間上凝固不變的對象,而是一個博大的系統、一個發展的概念、一個開放的體系、一個永恆的話題。人們對於文化遺產保護的認識一直處於發展變化之中,不斷被檢驗、被証明、被修正、被豐富,在實踐中不斷產生更符合實際的新認識。

過去,很多人把博物館中的文物、祖國大地上的文化遺產看作是已經遠離今天社會的東西,看作是已經沒有生命的東西,只是被觀賞、被研究的對象。但是,“活起來”告訴我們,這些文化遺產能夠活在當下、活在人們生活中。它們曾有輝煌的過去,也應該有閃光的現在,並且還要充滿生機地走向未來。現在,許多人都已經深刻認識到,文化遺產不應只是少數專業工作者呵護的對象,不應“養在深閨人未識”,而應融入社會,在保護中利用,在利用中進一步詮釋和豐富其價值。保護文化遺產並不是將其封閉起來,與民眾和當代生活隔絕。今天,城鎮化快速推進,文化遺產更是無法藏身於世外桃源或自外於當代社會。從世界上一些歷史名城的發展趨勢看,文化遺產保護與城市現代化發展並不矛盾,如果處理得好就能相輔相成。

“活起來”告訴我們,僅將文化遺產當作珍稀物品保留下來是遠遠不夠的,更重要的是發掘文化遺產中的精華,為人類現代生活服務。文化遺產應在被觀賞、被分享中得到保護、詮釋和延續。換言之,文化遺產隻有通過適當途徑發揮作用,通過特定方式被大眾所關注與分享,才能具有旺盛的生命力。因此,保護文化遺產並不排斥對其進行合理利用,而且合理利用是最好的保護。在物質文化比較發達、精神需求日益增長的當代社會,經過科學規劃和管理對文化遺產進行合理利用,無疑是對文化遺產的積極保護。當然,保護永遠是第一位的,隻有在保護的基礎上才能實現合理利用。

當前,人們已經深刻認識到文化遺產的多重價值,對文化遺產進行合理利用展現出廣闊發展前景。實踐証明,讓文化遺產活起來,利用文化遺產向社會提供各種文化服務,不僅能豐富人們的文化生活,而且能更好地保護文化遺產,同時還能創造社會就業崗位。利用文化遺產向社會提供各種文化服務,所實現的經濟價值只是最表層的價值,合理利用文化遺產的效益其實是綜合性的。通過發展文化遺產旅游讓人人都能方便地接觸到文化遺產,有利於宣傳文化遺產保護的重要性和必要性,使人們深入理解文化發展的重要意義。由於有了這種接觸與理解,人們就會意識到對文化遺產的尊重、對文化遺產所代表的文化的尊重、對文化遺產所在地和文化遺產擁有者利益和權利的尊重是人類共同的義務,而這無疑有利於文化遺產保護,也有利於文明交流互鑒。

文化遺產是一個國家的底蘊。文化底蘊是否深厚,不僅在於我們曾經擁有多少優秀文化,更在於我們今天還能擁有、感受到多少優秀文化。處理好保護與利用、學術研究與發展旅游等關系,就能讓我國豐富的文化遺產活起來,不斷豐富中國人民的精神世界,不斷推動文明交流互鑒。

(作者為故宮博物院原院長)

《 人民日報 》( 2019年05月17日 13 版)