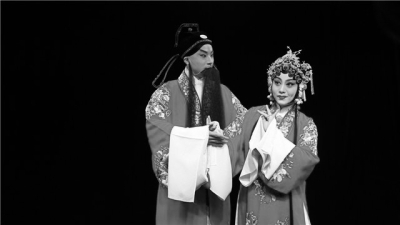

《邯鄲記》劇照

今年適逢湯顯祖與莎士比亞逝世400周年,國內戲劇界試圖讓文化土壤有別的兩位戲劇大家,跨越時空在舞台上發生對話,但耗時大半年,效果並不理想。而或許是因創作的劇作在數量上,莎翁明顯領先湯翁,圍繞兩人分別展開的紀念活動,莎翁那邊聲勢浩大,湯翁這邊略顯冷清。

7月16日,上海昆劇團創排於2005年的昆曲《邯鄲記》,在國家大劇院拉開“紀念湯顯祖逝世400周年優秀劇目展演”的序幕,隨后三天,該劇團不同時期排演的昆曲《紫釵記》《南柯記》《牡丹亭》,將逐次亮相。“臨川四夢”合演在昆曲演出史上極為罕見,紀念湯翁的門庭,總算是熱鬧了起來。

“因情成夢,因夢成戲”,凝結湯顯祖畢生心血的《牡丹亭》《紫釵記》《邯鄲記》《南柯記》,部部有“夢”,故被稱為“臨川四夢”。“四夢”分別關涉情境、俠境、佛境、仙境,因概括世間事、揭示萬般情,幾百年來盛演不衰。而蘊含於“四夢”中的東方文學之美與哲學之思的豐厚程度,迄今仍令眾多中外劇作望塵莫及,故排演“臨川四夢”,幾乎是每一位昆曲人終其一生的“大夢”。

上昆之所以能成為幸運兒,是因“五班三代”人才齊備,早有策劃與准備,以致能在今年“四夢成真”。“四夢”中最廣為人知的《牡丹亭》,各地昆曲團均在爭相排演,上昆自然不落人后,自1957年12月,作為新中國成立后滬上首個整理改編的大型傳統劇目,在上海大眾劇場首演至今,已誕生多個版本。《紫釵記》《南柯記》雖偶有其他劇團排演,但受重視程度遠不及《牡丹亭》,《邯鄲記》更是唯有上昆一出。

令觀眾稱奇的是,四台劇目雖然夢境各不同,創排時間亦有異,卻由同一方舞台承載。“每場大夢”開啟前,一道由黑紗和平絨聯合制造的幕布,將觀眾身處的現實空間與台上的“夢境”阻隔,透視效果提醒觀眾即將進入似真似幻的世界。而這道幕布上,除了湯顯祖、臨川四夢等共有的字樣,還包括從某夢中提取而出的曲牌和唱詞,指向該夢主旨。僅曲牌而言,《邯鄲記》是“漁家傲”,《南柯記》是“清江引”,《牡丹亭》則是幾乎人盡皆知的“蝶戀花”。

當幕布升至半空,舞台上卻並沒有出現“危險的后花園”或者“破舊的小旅館”,相反隻有若干由網格布構建的景片近似屏風般,隨“夢中人”的游走而移動,這些景片上關涉不同夢境的畫,均是湯顯祖原劇作裡的插圖,像幕布上的曲牌和唱詞一樣,是對劇作神韻的提純。

如此將“四夢”串起,大大減輕拆裝台的工作量,可以令觀眾連續四晚美美“發夢”之外,觀眾亦不再擔心舞台設計會與演員的表演打架(戲曲重在演員表演,多數時候舞台難與之相得益彰),幾乎空空如也的舞台,把純粹的表演、純正的唱腔還原於演員、呈現給觀眾。而觀眾產生強烈共鳴,是因為被湯翁寫盡的、橫亙古今的塵世各種情,恰當注入了當下視角。

中國戲曲之所以至今不可替代,是因為它的靈動與自由,常會帶出不可思議的想象力。還是《邯鄲記》,衣衫襤褸的盧生正被四個衙役用手中的水火棍杖打,聖旨宣示他被封為宰相,衙役即刻化身為轎夫,四根水火棍則組合成轎子,供盧生安坐。如果國內的話劇創作者,多能有些戲曲功底,中國的話劇在場景轉換、演員情感遞進之時,興許能減少些生硬與別扭。

此外,上昆“臨川四夢”亮相國家大劇院之前,今年或以某一出夢或以合演的方式,已在捷克布拉格、廣州、深圳等城市,讓國內外的觀眾領略過湯顯祖經久不衰的魅力,而不久之后美國紐約等地的巡演計劃,想必會為國際輿論,提供一個在特別年份,更好地了解湯顯祖的機會。 (梅生)